mod_chxjは、ユーザエージェントから端末を判断し、絵文字や画像の3キャリア変換を自動処理するApacheモジュールです。

先日のこちらの発表で、なぜか今頃になって注目を浴びつつあるこのソフトをインストールしてみました。

mod_chxjは、2006年7月のバージョン0.8.0からリリースがありません。

今後、メンテナンスされるかどうかも不明で、端末データも古いです。

今回はとりあえず評価目的ということで、インストールから動作するところまでご紹介しようと思います。

こちらのサーバの環境としては、

「CentOS5 + Apache2.2(httpd-2.2.3-11.el5.centos)」

となっています。環境が違う方は適宜読み替えてください。

ドキュメントはこちらにありますので、これに沿って作業していく形になります。

→ mod_chxj ドキュメント [sourceforge.jp]

まずは動作に必要なソフトをインストールします。

ドキュメントによると次のものが必要なようです。

mod_chxjをインストールする前に、下記のものを用意する必要があります。

1. Apache2.0のヘッダーファイル群

2. Apache2.0用のapxs

3. apr(Apache Portable Runtime)ライブラリとそのヘッダファイル郡(apu含む)

4. automake、autoconf、libtool1.3.X

5. ImageMagick(MagickWand)

6. libiconvまたはlibiconv_hook

yumを使って順にインストールしました。

# yum install httpd-devel

# yum install automake autoconf

# yum install libtool

# yum install ImageMagick

# yum install ImageMagick-devel

# yum install pcre-devel

libiconvはyumになかったため、こちら [gnu.org]からダウンロードしてインストールしました。

$ ./configure

$ make

# make install

さてこれで準備が整ったので、次はmod_chxj本体のmakeなのですが、私の環境ではApache2.2系を使っているため、このままコンパイルしても通りません。

2.2系を使っている場合は、先にパッチを当てる必要があります。

2.0系の方はそのまま行けると思います。

パッチはこちらのサイトを参考に作成させていただきました。ありがとうございました。

→ Devel::Bayside mod_chxj を Apache 2.2 で動かす [hatena.ne.jp]

パッチのダウンロードはこちらからどうぞ

→ mod_chxj-0.8.0_apache2.2_patch.tar.gz [ke-tai.org]

$ tar xvfz mod_chxj-0.8.0.src.tar.gz

$ cd mod_chxj-0.8.0

※以下Apache2.2系の方のみ

$ patch src/mod_chxj.c < ../mod_chxj.c.2.2.patch

$ patch src/chxj_cookie.c < ../chxj_cookie.c.2.2.patch

mod_chxjのコンパイルとインストール

$ ./buildconf.sh

$ ./configure --with-apache-header=/usr/include/httpd/

--with-apr-config=/usr/bin/apr-1-config

--with-apu-config=/usr/bin/apu-1-config ※実際には1行で実行

$ make

# make install

CentOS5の場合は、なぜかaprとapuに「-1」がついていたため、上記のオプションをつけました。

環境によっては不要になると思います。

詳しくは「./configure –help」でご確認ください。

これで「/usr/lib/httpd/modules/mod_chxj.so」にモジュールがインストールされました。

続いて端末データと絵文字データの置き場所を作り、データコピーします。

# mkdir /etc/httpd/chxj

# cp etc/device_data.xml /etc/httpd/chxj/

# cp etc/emoji.xml /etc/httpd/chxj/

mod_chxjの設定ファイルを作成します。

# vi /etc/httpd/conf.d/chxj.conf

内容は次のようにしました。詳しくはmod_chxjのドキュメントページをご覧ください。

# Load module mod_chxj

LoadModule chxj_module /usr/lib/httpd/modules/mod_chxj.so

# Device data

ChxjLoadDeviceData /etc/httpd/chxj/device_data.xml

# Emoji data

ChxjLoadEmojiData /etc/httpd/chxj/emoji.xml

設定が正しいか確認します。

# apachectl configtest

ここで、

httpd: Syntax error on line 210 of /etc/httpd/conf/httpd.conf: Syntax error on line 2 of /etc/httpd/conf.d/chxj.conf: Cannot load /usr/lib/httpd/modules/mod_chxj.so into server: libiconv.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory

のようなエラーが出る場合は、libiconvのライブラリが読み込めていない可能性があります。

ひとまずシンボリックリンクを張ってごまかしましょう。

(何かスマートな方法がありましたら教えてください)

# ln -s /usr/local/lib/libiconv.so.2 /usr/lib/

エラーが出なくなったらApacheを再起動します。

# apachectl configtest

Syntax OK

# /etc/init.d/httpd restart

httpd を停止中: [ OK ]

httpd を起動中: [ OK ]

これで動作準備OKです。

続いてmod_chxjの設定を書きます。

httpd.confに書いても良いのですが、私は.htaccessに書くことにしました。

mod_chxjを動作させたいディレクトリに、次の内容で.htaccessを置きます。

<IfModule mod_chxj.c>

ChxjConvertRule ".+$" "EngineOn" "NONE"

ChxjImageEngine On

</IfModule>

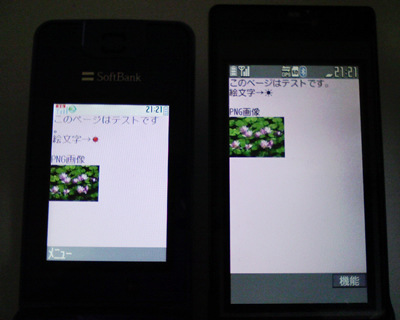

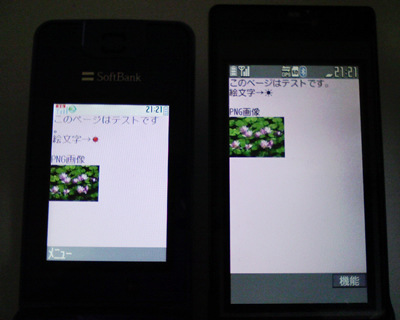

HTMLを設置しケータイから確認すると、確かにドコモからは見れないはずのPNG画像が表示されています。

またソフトバンクでは絵文字の変換も行われているようです。

関連:

Flash プロの現場の仕事術 CS5/CS4/CS3対応

Flash プロの現場の仕事術 CS5/CS4/CS3対応 体系的に学ぶ 安全なWebアプリケーションの作り方

体系的に学ぶ 安全なWebアプリケーションの作り方 ケータイHTML ポケットリファレンス

ケータイHTML ポケットリファレンス 携帯サイト年鑑2010

携帯サイト年鑑2010 PHP×携帯サイト デベロッパーズバイブル

PHP×携帯サイト デベロッパーズバイブル 携帯サイト制作 WEBデザインの新しいルール

携帯サイト制作 WEBデザインの新しいルール ケータイHTMLコンパクトリファレンス

ケータイHTMLコンパクトリファレンス

札幌のソーシャルゲーム開発なら

札幌のソーシャルゲーム開発なら